为“光子捕手”装配“魔法芯片” 新一代标准CMOS工艺的硅光电倍增器来了!

2025.07.22

什么是硅光电倍增器?

想象一台能在完全黑暗中捕捉单颗光子的“超级相机”——这个能在极弱光环境下进行光电探测的“光子捕手”,便是硅光电倍增器(Silicon Photomultiplier, 简称SiPM)。作为核医学PET/CT、粒子物理探测、激光雷达(LiDAR)、天文观测的“工业之眼”,它能捕捉微弱至极的光信号。

目前绝大多数SiPM需采用专用定制工艺制备,定制化程度高导致价格昂贵、工艺繁琐、产能受限,更难以与信号处理电路实现片上集成。

什么是CMOS工艺?

CMOS(互补金属氧化物半导体)是芯片制造的成熟技术,常被用于制造手机芯片。采用CMOS工艺造SiPM,则是性价比最高的生产路径。

(1)直接利用成熟CMOS产线,实现量产,单位成本远低于商用定制工艺,并且技术更新迭代速度更快。

(2)能够实现单光子传感器与数字读出电子器件在同一块芯片上的集成,这一技术进步将推动精密传感方法的发展,其应用领域涵盖核医学、汽车工程及消费电子等多个行业。

基于CMOS工艺的SiPM有什么挑战?

CMOS工艺本身并不是为了SiPM量身定制,直接采用标准CMOS工艺制备的SiPM不仅光子探测效率(Photon Detection Efficiency, PDE)普遍低下(< 30%),且往往具有很高的噪声水平(~MHz)。

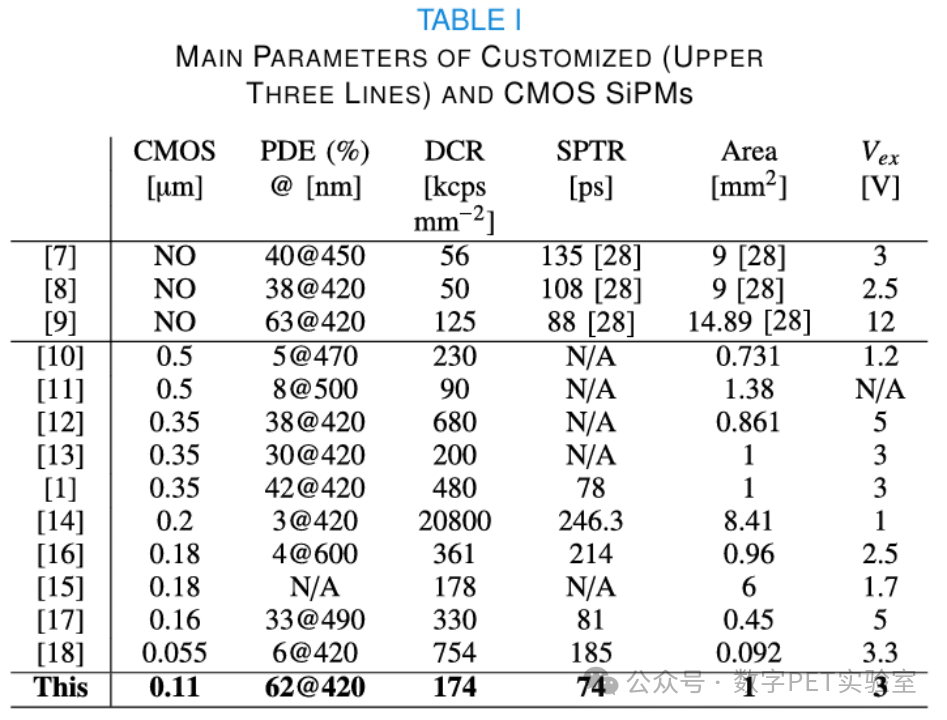

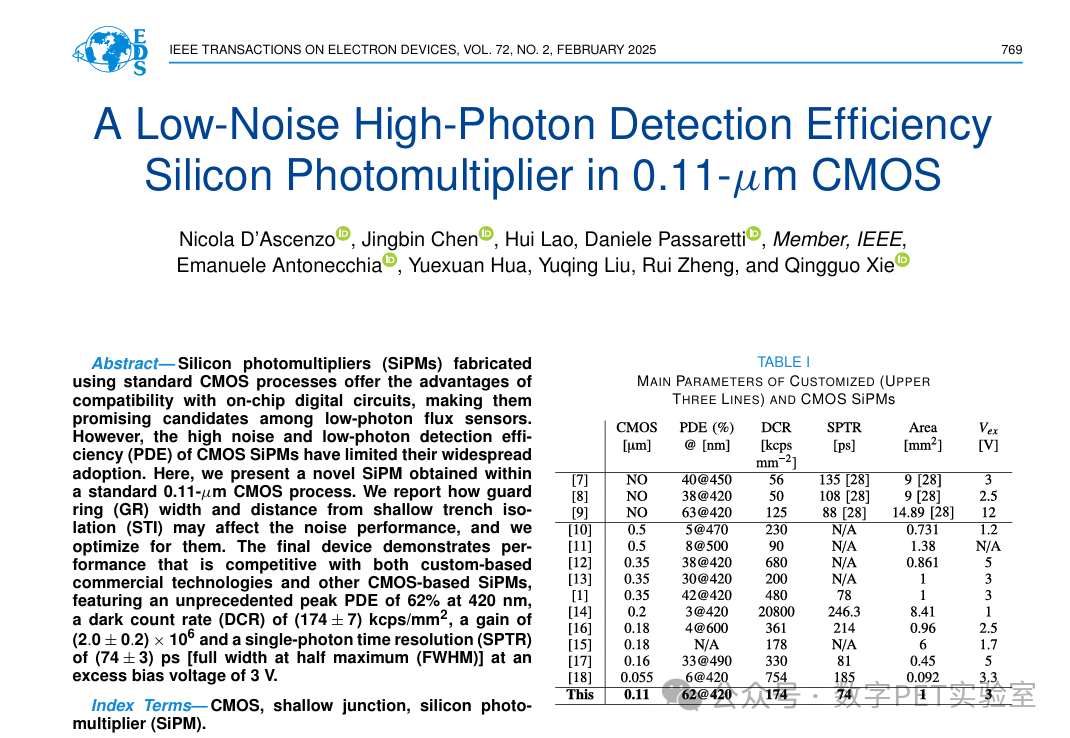

从图表中可以发现,0.18 μm和0.35μm CMOS工艺节点已实现显著突破,然而,更小尺寸CMOS工艺制造的SiPM往往表现出PDE下降和DCR上升的现象。

问题来了!

为什么更小的CMOS工艺反而导致SiPM性能下降?

这归因于工艺尺寸缩减导致掺杂浓度升高,好比在越来越小的房间里捉迷藏,房间小(工艺尺寸小)虽然容易快速找到人(载流子迁移快),但墙皮剥落(STI深能级缺陷)和过度拥挤(掺杂浓度高)会产生大量干扰(暗计数)。如何在可见光谱范围内(尤其是蓝光波段)实现高光子探测效率的同时,保持与定制商用技术相媲美的暗噪声水平,是目前CMOS SiPM设计的一大难题。

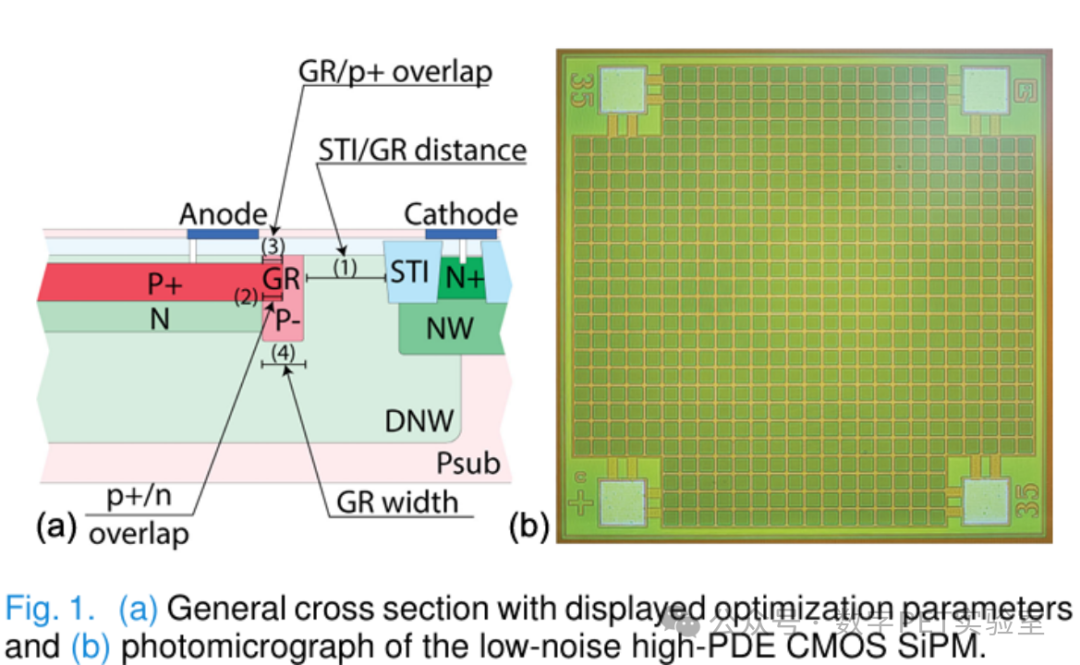

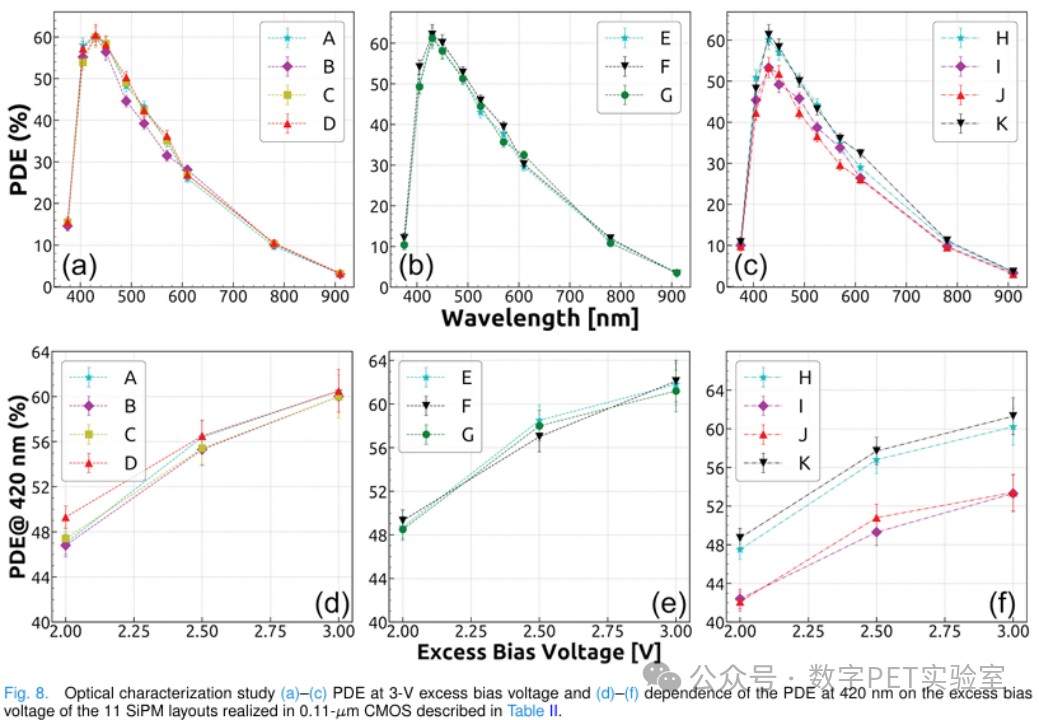

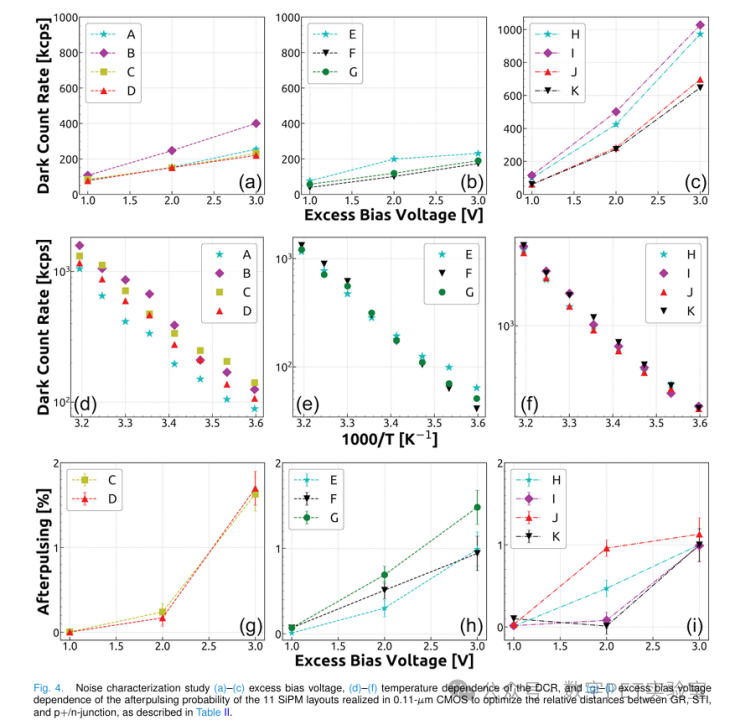

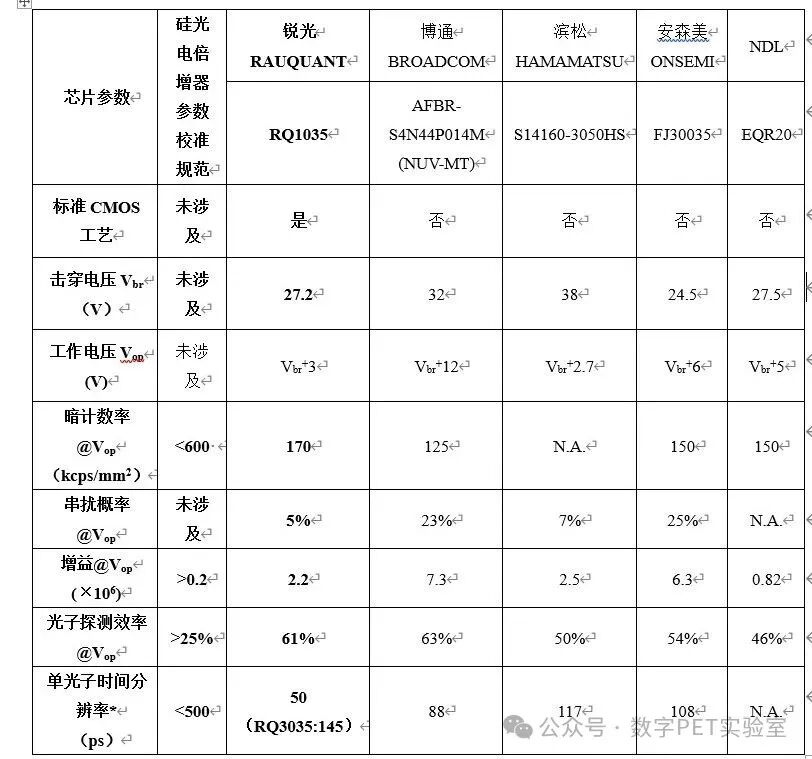

针对这一挑战,PETLab教授Nicola Dascenzo带领数字PETer、博士生陈警斌、劳慧等人,基于新一代标准CMOS工艺节点,重点优化了多种SiPM结构参数的设计,深入分析了其对器件暗噪声和光子探测效率PDE的影响,解决了CMOS工艺的探测效率低、固有噪声高等难题。

最终所设计实现的SiPM器件取得了突破性性能:在3 V过偏置电压下420 nm波长处达到62%的光子探测效率(PDE),同时保持174 kcps/mm²的低暗计数率(DCR)。这一性能指标不仅显著超越了现有CMOS工艺制备的SiPM器件,更达到了商业定制技术产品的同等水平。

上述相关研究成果以“A Low-Noise High-Photon Detection Efficiency Silicon Photomultiplier in 0.11-μm CMOS”为题,发表于电子器件领域顶级期刊IEEE Transactions on Electron Devices。

目前,数字PETer正致力于将高性能SiPM所采用的0.11 μm CMOS工艺节点进一步用于开发全数字化的SiPM,为新一代集成智能电子元件的单光子传感器开辟道路。

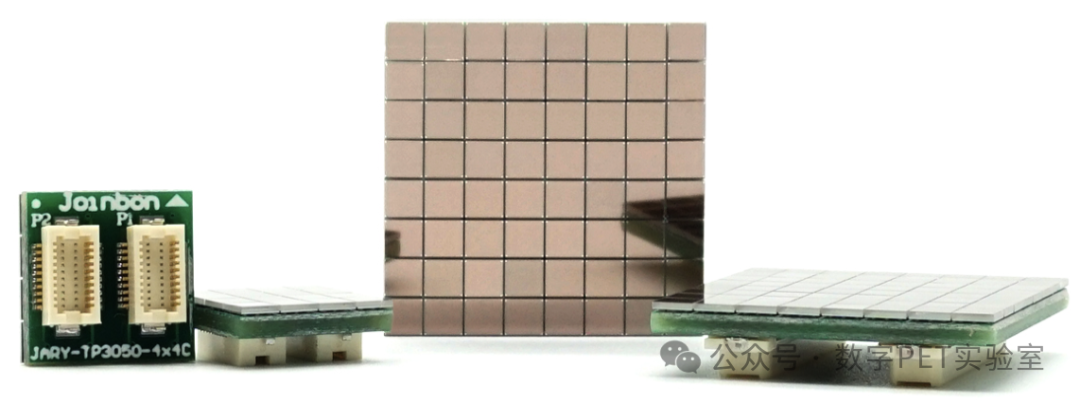

一直以来,数字PETer都致力于实现弱光光电探测技术的自主创新。如今,团队自主研发的SiPM已经广泛应用于正电子发射断层成像设备、口腔影像等高端医疗器械,核辐射探测、高能物理等光电探测领域,覆盖华东、华南、华北、东北、华中等区域和地区的数百家用户单位,其中包括同方威视、上海通用汽车、华为技术有限公司等知名企业。

未来,在医学影像领域,自主研发的全数字SiPM可在光到电这个环节实现更精确的量化信息,这意味着PET成像不仅仅是功能活度的可视化呈现,更能提供精准、定量的生化、代谢的数据信息,为医生提供“绝对值”数据,突破医学影像的定量化挑战。

在辐射探测领域,全数字SiPM也有望替代传统光电探测器,直接搭载于卫星平台,精准捕捉宇宙射线、伽玛暴等粒子事件,实现对宙元事例分布式观测。